En Eloxochitlán de Flores Magón, una comunidad que vive literalmente bajo las nubes —N’guixó, en mazateco—, la memoria se escucha. Entre montes cubiertos de neblina y caminos de tierra que parecen tocar el cielo, se graba el segundo volumen de Chi’xoó N’guixó.

Juventino Pineda Méndez, vihuelista y compositor, lo resume con una claridad que duele: “La pérdida real no es carecer de lo material, sino de algo muy grande”. En su trabajo junto a Luis Betanzos, la música deja de ser simple acompañamiento y se convierte en resguardo, en un gesto de resistencia que revive lo que parecía desvanecerse. La canción Tjí’jna kjoa’ ndi en na —“hay que hablar nuestra lengua”— responde a esa ruptura generacional que dejó el silencio cuando el español desplazó al mazateco.

Ahora, los jóvenes intentan hablar de nuevo su idioma, pero lo hacen a su manera: como quien vuelve a reconocerse en el sonido de su propia voz.

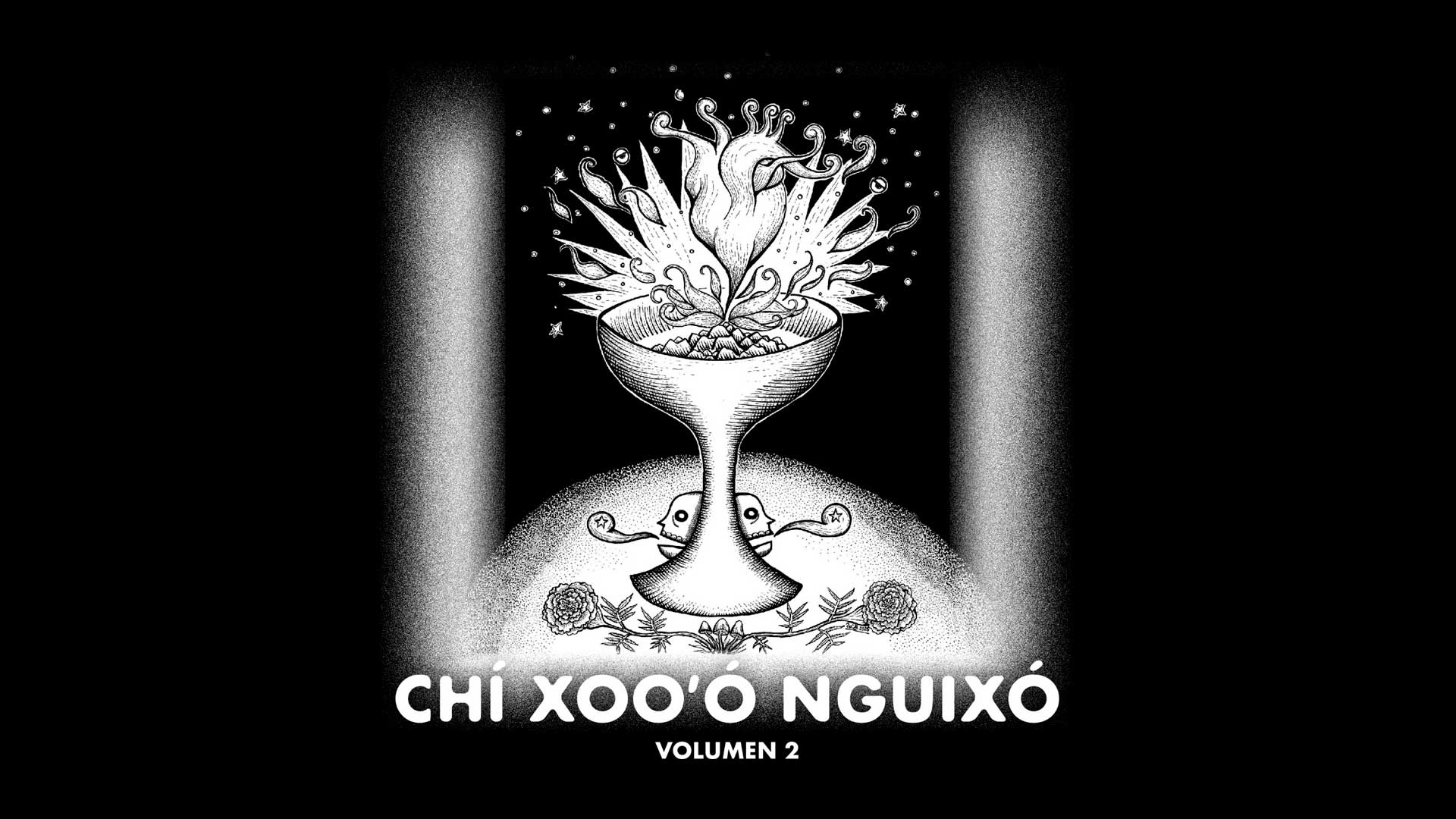

Chi’xoó N’guixó: Música, Identidad y Territorio Bajo las Nubes

Por Kino Balu

En Eloxochitlán de Flores Magón, una comunidad que vive literalmente bajo las nubes —N’guixó en mazateco—, el segundo volumen de Chi-xoó N’guixó se graba en una casa sin estudio profesional, con equipo traído desde fuera y la paciencia de quienes saben que preservar una lengua no admite prisa. La grabación misma es un acto de reciprocidad: un compañero de Septiembre Negrx Records se traslada con su equipo a la comunidad, dispone de su tiempo, asume el compromiso de documentar estas voces. No es una transacción comercial sino una alianza, un gesto de solidaridad entre colectivos que entienden la cultura como territorio común a defender.

Gente del ombligo de N’guixó

Juventino Pineda Méndez, vihuelista y compositor de las letras de este disco, lo dice sin rodeos: la pérdida del mazateco entre los jóvenes es “una pobreza muy muy extrema, muy grande”. No habla de carencia material sino de algo más hondo: el empobrecimiento de la identidad cuando una lengua desaparece. El nombre del colectivo ya es una declaración de origen y territorio. Chi-xoó N’guixó significa “gente del ombligo del N’guixó”, una forma de anclarse al paisaje que los cobija.

Luis Betanzos, quien colabora en el trabajo musical y gráfico, explica que este proyecto trasciende la creación artística: es “una forma de hacer política”, de resistir los “embates coloniales” que amenazan la pervivencia de los pueblos originarios. Las notas, los versos en mazateco, funciona como acto de resguardo y revitalización.

Chi-xoó N'guixó: Bajo las Nubes, un Canto a la Libertad – El Giro de la Rueda

Tijí’jna kjoa’ ndi en na”: Hay que hablar lengua

La historia que motiva la canción “Tji’jna kjoa’ ndi èn na” —que se traduce como “hay que hablar nuestra lengua” y también como “habla de nuestros ancestros”— ilustra la urgencia que impulsa al colectivo. Juventino recuerda el relato de un compañero cuya madre sabía mazateco pero no pudo transmitirlo a su hijo: “No, pues es que pobre es mi hijo, no, no pudo aprender el mazateco porque tal vez yo sé el mazateco, mis papás, mi mamá. Pero cuando nació mi hijo, pues nos venimos con su padre. Ahí con mis suegros. Y ellos pues puro español. Puro español, pues. Ni modo es que no me sentí rechazada también ese entonces y tuve que hablar al español a mi hijo. Y desde ahí pues se perdió todo. Ya no pude hacer nada.”

Esa ruptura de la cadena generacional no fue casual. Juventino explica que generaciones pasadas priorizaron el español —”la lengua del chicón”— creyendo que la lengua originaria “no va a servir más adelante”. La discriminación histórica construyó esa creencia. Ahora los políticos promueven las lenguas indígenas, pero Juventino observa con lucidez: “por un poder, por un por el dinero a veces es que la cultura se mantiene”. Antes, dice, “se hacía a un lado la lengua indígena, los indígenas y todo eso”. La canción es un llamado directo a los jóvenes: hablen su idioma sin pena, cada vez son menos los que lo hablan.

La Fiesta de Día de Muertos: metamorfosis y transformación

El proyecto musical de Chi-xoó N’guixó se entrelaza profundamente con la fiesta de Día de Muertos, celebración que en Eloxochitlán se extiende del 27 de octubre al 4 de noviembre. Durante esos días, los integrantes del colectivo se transforman en Huehuentones, figuras que portan máscaras de madera y danzan de casa en casa ante los altares familiares. Juventino describe esta metamorfosis ritual: “Porque ya no eres tú. Es una forma de transformarse”. Quien porta la máscara se convierte en el espíritu de un abuelo, un padre, un tío que regresó del otro mundo. Por eso existe una regla no escrita: no se le llama por su nombre a quien está disfrazado, se le “desconoce”, reconociendo en él al antepasado que camina de nuevo entre los vivos. “No me hablen”, dice una de las letras de Juventino, “porque yo no soy el que anda aquí, pues. Más bien yo ando con mis finados. Dios, mis finados, me estoy convirtiendo en ellos, en sus espíritus.”

El cierre de un ciclo: tregua y renace

Luis Betanzos sitúa esta celebración en el calendario agrícola: marca el “cierre de un ciclo”, el fin de la cosecha del maíz. “El color amarillo inunda el paisaje”, dice, reflejando la abundancia del grano ya resguardado en casa. Con la tierra habiendo “descansado”, la comunidad puede “recrearse”. Es una “tregua” y un “renacer”. Los Huehuentones danzan ante los altares en una comunión ritual que honra a los muertos y celebra la vida, el sustento, la renovación de los lazos entre el mundo físico y el espiritual. Las familias abren las puertas de sus hogares, reciben a estos antepasados danzantes “ya sea en el en el día, en la tarde o en la noche, en la madrugada”. En ese momento, explica Luis, “nosotros personificamos con máscaras, con con disfraces, con atuendos que aparentan a las personas que ya no están con nosotros y que están ahí. Que están ahí que están trayendo un mensaje de reflexión, de comunión, de cuestionamiento de paz”.

Los Huehuetones del Llano Chinampa

En este segundo volumen colabora Amador Betanzos, respetado artesano de máscaras y fundador del grupo “Huehuentones del Llano Chinampa”. Ahora semi-retirado de la música pero dedicado a la elaboración de máscaras de madera, aporta dos melodías de su autoría que enriquecen el repertorio con la sabiduría de la tradición. Luis Betanzos reconoce su importancia: Amador “está pues un poco también parte de la inspiración este proyecto”. Las máscaras que elabora Amador son las que permiten la transformación ritual, los portales materiales a través de los cuales los espíritus regresan. Su participación en el disco vincula directamente la labor musical con la artesanía ceremonial, mostrando que la resistencia cultural opera en múltiples frentes al mismo tiempo.

Violín y vihuela: construcción desde la propia tradición

Lázaro Alonso Nieto Cerqueda toca el violín, responsable de tejer las melodías que dan alma a las composiciones. La vihuela de Juventino y el violín de Lázaro construyen el paisaje sonoro sobre el cual se asienta la palabra en mazateco, creando una arquitectura musical que no imita formas ajenas sino que se construye desde la propia tradición.

Las canciones de Chi·xoó N’guixó

“Je Nangi’l”: la conciencia ecológica del colectivo

La canción “Je Nangi’l” —”El Planeta” o “La Tierra”— expresa la conciencia ecológica del colectivo desde la cosmovisión mazateca, donde el territorio es un ente vivo y dialogante. Juventino, autor de la letra, interpela directamente a la modernidad depredadora: ¿a dónde se fue el aire puro de antes? ¿Qué sucedió con los arroyos desaparecidos por la deforestación y la contaminación? “Tal vez hace tiempo ahí había un arroyo, una creciente ahí por las montañas, pero ya a dónde quedó pues ya se secó. Y aquí ha pasado también eso cuando hay a una deforestación, pues obviamente una creciente se pierde. ¿Y quién lo hace? Pues el humano.”

La pieza culmina con una metáfora que personifica al planeta. Si la tierra, que está viva y nos nutre, pudiera hablar y sentir el dolor que le infligimos al tirar basura, contaminar ríos, talar bosques, su veredicto sería contundente: “nos diría una palabra muy desastrosa, gente pues gente sin educación. Gente cochinero, nos diría”. Esta prosopopeya no es solo un recurso poético sino un llamado urgente a la responsabilidad colectiva. Juventino lo plantea desde la lógica del cuidado: “la tierra está viva, por eso. Al sembrar una semilla pues nos germina, no nos da fruto. Pero si la tierra hablara, sintiera el dolor que le causamos”.

Una forma de hacer política

El trabajo de Chi-xoó N’guixó es completamente autogestivo. La falta de un estudio cercano y la realidad de que muchos de sus miembros son migrantes dispersos en distintos lugares han sido superadas gracias a la “paciencia, creatividad y compromiso” del colectivo. Luis Betanzos subraya que coordinar a distancia no ha sido sencillo: “también esta la cuestión de estar a distancia, ha sido como un poco complicado en ciertos momentos”. Sin embargo, el compromiso los ha mantenido unidos. Para la grabación de este segundo volumen, fue fundamental el apoyo de Septiembre Negrx Records. Luis lo reconoce explícitamente: “aquí fue también muy importante el apoyo de nuestro amigo de Septiembre Records, quien nos apoyó a realizar toda esta labor logística, como de mover su equipo a la comunidad y y grabar este este disco.”

Esta colaboración ilustra el espíritu del proyecto: no se trata de ayuda vertical sino de reciprocidad horizontal entre colectivos que comparten una visión política de la cultura. Septiembre Negrx Records no actúa como productor comercial sino como compañero solidario que pone sus recursos técnicos al servicio de un proyecto comunitario. Es una forma de entender la producción musical como acto político, donde los medios de grabación se socializan y circulan entre quienes resisten desde trincheras distintas pero complementarias.

Objetivo sin lucro y plataformas

Este segundo volumen amplía significativamente el alcance del proyecto. A diferencia del primer disco, grabado durante la pandemia y disponible únicamente en YouTube, esta nueva entrega está en plataformas de streaming: Spotify, YouTube Music, etcétera. También existe una edición física limitada de 200 discos. Luis Betanzos es claro: el fin no es lucrativo, “nosotros no tenemos como pues un objetivo lucrativo tal cual, a nosotros ninguna de las plataformas nos pagan ni esas cosas”. El objetivo es difundir la cultura, especialmente para la diáspora mazateca: aquellos que han migrado a otras ciudades, al norte del país, a Estados Unidos. “Hay gente que ha emigrado, pues ha brincado el cerco y también se encuentran allá y no pueden regresar”, explica Luis. A través de la música, pueden reconectar con su comunidad, su memoria, su identidad.

Reacciones y transmisión emocional

Juventino describe cómo algunas personas han reaccionado al escuchar las canciones: “Oyes, hijo, tus canciones deberás que desde ayer lo estábamos escuchando. Mi hermana y yo estábamos poniéndole una y otra vez y nos hizo llorar, que nos hizo transmitir ese mensaje tan profundo al corazón”. Le dijeron que las canciones les recordaron a sus padres, ya fallecidos, y que sentían esa conexión profunda con la memoria. Juventino compuso una de las canciones pensando en un tío que ya no está: “año con año que pasa pues siempre se recuerda, y este año pues ya que estamos en la fiesta, pues la fiesta de ellos y de nosotros, pues se recuerda que ya no está y es lo que duele pues”. La canción habla también del dolor particular cuando muere un niño, una niña, alguien que aún tiene “mucha vida por delante”. En esos casos, dice Juventino, “eso es lo que más duele, la que más le llega al corazón”.

El entramado generacional y la memoria profunda

Lázaro Alonso Nieto Cerqueda, el violinista, explica que este segundo volumen nació del entusiasmo generado por el primero: “a las personas que oyeron nuestras canciones, pues les gustó mucho y eso pues nos animó a a seguir continuando con este tipo de proyecto”. El objetivo es claro: “motivar a los jóvenes, a otras generaciones que sigan haciendo este la música originaria de los mazatecos”. Lázaro también destaca que este volumen se enfocó en “dar más mensajes para de nuestros viejos, para nuestra gente que reflexionen sobre estos acontecimientos que están pasando ahorita actualmente, cosas que se están perdiendo, que hay que este rescatar”.

Una lucha más amplia por la cultura y el territorio

Luis Betanzos sitúa esta labor musical dentro de una lucha más amplia por la cultura y el territorio: “creo que la lucha y la resistencia por mantener la cultura viva, por mantener la autonomía es a través de estas diferentes expresiones que nos dan el arte. El arte en sí puede ser a través de la música, puede ser a través de las imágenes, puede ser a través de la danza, de los cantos, del hacer máscaras, de los textiles, de la comida.” Ve en este trabajo una forma de resistir ante la guerra que, aunque no se vea como en la televisión, “de alguna forma atraviesa nuestra realidad”. Para el colectivo, hacer música es hablar de lo que está pasando, convocar la reflexión, cuestionarse para hacer algo.

Chi·xoó N’guixó no está solo en esta lucha

Chi-xoó N’guixó no está solo en esta lucha. Luis lo sabe: “hay muchos pueblos en resistencia a lo largo y ancho del país y luchan por mantener viva su cultura, su territorio, su espacio, su agua, sus lenguas, su existencia”. Lo que hacen con la música es “una de las tantas expresiones que que podemos hacer y que pues nos pueden mantener vivos ante el colapso de todo este mundo”. También ayudan a generar “una semilla de esperanza” para las generaciones jóvenes.

Juventino reflexiona sobre su proceso creativo: “al momento yo de escribir, de pensar, yo me centro en algo, en un objetivo concreto de lo qué tengo que hablar”. No es algo sencillo, aclara: “No es algo fácil, es algo que se tiene que vivir y tienes que hablarte, hablar casi directa o hablar indirectas con esas palabras o el mensaje que se va tener que transmitir”. Hay quienes solo ven el ritmo de las canciones, quienes buscan diversión. Pero hay otros que entienden que el mensaje es lo importante. Una persona le dijo hace poco: “tus canciones de verdad que sí me tocaron fondo. Lo dices tan, tan, tan real que nosotros sentimos ese sentimiento que tú expresas”.

Desde Eloxochitlán, bajo las nubes del N’guixó

La labor de Chi-xoó N’guixó puede entenderse como una forma de etnofuturismo: emplear la memoria y las prácticas ancestrales no para anclarse en un pasado estático, sino para construir activamente un futuro donde el mazateco siga sonando, donde los jóvenes hablen sin pena su lengua, donde la tierra sea respetada como el ente vivo que es, donde las máscaras talladas por artistas como Amador Betanzos sigan siendo portales para que los ancestros regresen cada año, donde la solidaridad entre colectivos como Septiembre Negrx Records y Chi-xoó N’guixó demuestre que otra forma de producir cultura es posible. Estas notas y estos versos serán una forma de resguardar lo que el olvido amenaza, de mantener viva la cultura en un mundo que insiste en homogeneizar, de sembrar para que las futuras generaciones puedan cosechar una identidad fortalecida y orgullosa.

Desde Eloxochitlán, bajo las nubes del N’guixó, la música sigue siendo una forma de decir: aquí estamos, aquí seguimos, y nuestra lengua no se va a callar.

El Giro de la Rueda

Podcasts que narran historias de lucha, música y memoria de los pueblos.

Últimas Notas

- Encuentro Cultural en Playa Salchi bajo amenazas

- Plaza Palestina: ocupación colectiva

- Feminicidio en zonas rurales

0 respuestas a “Chi’xoó N’guixó: Música como Memoria y Resistencia”